2022月3月28日(月)

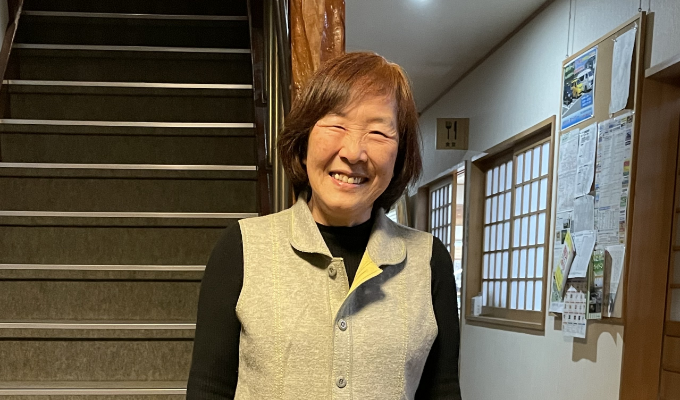

双葉屋旅館 小林友子さんインタビュー

「一つでも残したい。残せるものは残したい。」

まちづくり活動をされたきっかけや当時の想いはどのようなものですか?

小高は震災で何もなくなって誰もいなくなってしまった場所なので、 「自分の場所をもう一回元通りにしたいな」と思うような気持ちになって始めたことが、 結果的にまちづくりになっていったという感じでした。気負って「こんなまちにしたい!」というのではなく、 ゼロになってしまったのなら、自分の好きなことをやりたいなと思ったことがきっかけです。 最初は、「色がなくてさみしいな~」と思って、駅前に花を植えたことから始まりました。

震災直後は避難を余儀なくされたと思いますが、小高に戻ると決断された理由はなんですか?

震災後は、名古屋市で働く長男のところへ身を寄せていました。

当時は、朝刊が入った瞬間にポストを開け、地震や原発事故の被害に関する記事を確認しました。

自分の住んでいた街が今はどうなっているのかということが、気になって仕方がありませんでした。

未来が見えず、不安ばかり募るような状況が約1年も続きましたが、

原町に仮設住宅ができるという事がわかり、福島に戻ることを決めました。

小高は当時、準備区域でしたが、立ち入りは許されていたので、放射能を測る団体でボランティアをしながら、

小高の現状を自分自身で確認していました。放射能数値の結果を通して

「小高に戻ってこられる。旅館が再開できる。」と確信が持て、

先の見通しを立てられたことは、私にとって大きなことでした。

旅館を再開させると覚悟を決めた理由はなんですか?

最初は、旅館をガンガンやろうというつもりではなく、

「誰かが帰ってきたときに泊まれる場所があればいいよね」という気持ちで再開を決めました。

小高には家がなくなった人が大勢いて、戻ってきたときに泊まれる場所がないと困る人もいます。

そういった方たちや、ボランティアの子たちが泊まれる場所が必要だと思ったのです。

今は震災後に来てくれたお客様がリピーターになって、何度も足を運んでくれるような場所にもなっています。

この旅館が、みんなの安らげる場所だったらいいなと思っています。

まちづくり活動をする中で見えてきた地域の課題はありますか?

震災で0になってしまった場所をどうにかしないといけないとなったら、 1箇所だけでは立ち直ることはできません。多種多様な考えや技術が複合され、 ようやく問題が解決されていくのだと思っています。小高は、避難区域とそうでない場所のどちらの想いも知っています。 だからこそ、対立ではなく、どうやってお互いを認め合い、支え合えるかということが考えられると思っています。 しっかり先を見据え、ここで住む人たちの中で助け合うような循環するシステムを作っていかなければなりません。 その循環のシステムが私の理想でもあります。理想を形にするため、新しい事業を考えています。

今後の新しい事業について教えてください。

次に考えている事業は、「エネルギーの循環」です。具体的には、菜種を栽培して、

その良質な菜種油を使用した商品の販売です。

菜種は、搾油と精製をすれば、油にセシウムなどの放射能物質が移行しないということが分かりました。

油粕は肥料になるし、バイオガスの燃料にもなります。小高における農業の活性と、

放射能問題の解決を促す事業になると考えています。

また、合わせて雇用問題の解決も目指しています。

搾油したいと思っている若い方たちをしっかり雇用できる環境やシステムを作ることで、

少しずつ人や事業を育ていきたいと思っています。

みんな諦めてしまいますが、小高は諦める必要のない場所です。

ここの農家の人たちは、常に放射能を測り続けています。ここだからこそ、しっかり安全性を確認して、

みんなに自信を持って提供できるということを示していかなければならないと思っています。

小林さんにとってのこのまち(小高)はどういう存在ですか?

私にとって小高は、ここで生まれて育ったので、やっぱり染み付いて、

消えない思い、消したくない思いがある場所です。

震災で一瞬にして何もかも消えてしまったのを見てしまいました。

全部消えて無くなってしまったのを見たときに、「一つでも残したい。残せるものは残したい。

一つでも記憶の残る場所を残したい」という思いがありました。

後継者問題もあるので、簡単ではないかもしれません。

それでも、ほそぼそと繋がって続いている場所を絶やしたくないのです。

元に戻すことは難しいとわかっていますが、

これからは小高のことを思ってくれる人たちと繋がって支えあうことで

小高の未来を築いていけたらいいなと思っています。

問題は多くありますが、私自身は楽しいと感じています。大変なこともありますが、

大変さってある面で楽しさがあるんですよね。

自分の年齢もあるし、あと何年という先が見えているからこそ、その間に何をやるか、やりたいか。

今はまだ限界じゃないから、もうちょっと頑張ってみようと思っています。

ホーム

ホーム